Né grattacieli né capanne:

per raccontarci, fotografo la casa accanto.

Nella mia, entrava grano e usciva pane.

Cosa fa dire comunemente bella una fotografia.

Penso sia soprattutto un bisogno, il bisogno che essa risponda fotogenicamente ai comuni canoni estetici, consentendo così a chi la guarda un riconoscimento di sé e della propria visione del mondo: sarà “bella”, allora, quell’immagine che appaga lo sguardo ora sulla natura, meglio se opportunamente colorata, ora sulle accattivanti forme dell’umano, magari sui picchi dello sfarzo e della miseria, o sui personaggi e miti di riferimento quotidianamente somministratici dai media, o ancora, su cose di ieri spalmate dalla nostalgia del tempo. Il bello pare infatti risiedere nella rassicurante conferma di ogni convenzione, nell’involontaria spinta a identificarsi con il celebre, concorrendo così ad accrescerne la celebrazione.

Ma dov’è allora, mi chiedo, lo scarto, la fantasia.

Mi occupo di narrativa fotografica, e sono interessato a quel genere di immagini che, pur documentando la realtà, colta in una frazione di secondo, non ne siano prigioniere, ma riescano a trascenderla per andare oltre, magari rompendo le regole degli equilibri compositivi preesistenti. Quindi, una fotografia non ancella di altri linguaggi, che affermi la sua autonomia a partire dalla scelta della storia da raccontare, secondo modi e tempi sicuramente lontani da quelli propri della committenza. Credo infatti che solo ai contenuti della storia spetti di deciderne sia i percorsi sia la stessa conclusione: come accade ad una buona pagina di letteratura, così ad un buon fotolibro, naturale luogo di accoglienza per racconti di ampio respiro, esigenti una strutturazione “narrativa”, con tagli in capitoli, e titolature, impaginazione, grafica, didascalie ed epigrafi, ben ponderate.

In altre parole, una bella fotografia deve far pensare, e

risvegliare, pur testimoniando il senso dell’umano, una certa parte di

noi che comunica con l’inconscio.

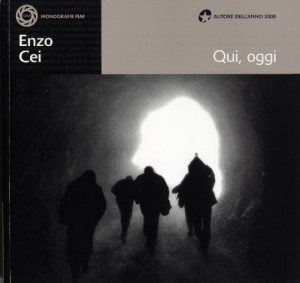

Forse anche per questo, apprezzo e mi attrae quell’immagine, cui poi

ambisco, che tende ad elevare il familiare a mistero, riscattando lo

sguardo dal torpore dell’ovvio, attraverso lo stupore, l’incanto, ma

anche l’energia, presente in una rinnovata verginità delle forme.

Fissando l’istante, provo a catturare la vita senza preavviso, rappresentandola nel sistema delle relazioni che le persone intessono tra loro e con se stesse, nonché con l’ambiente in cui vivono, ambiente di solito abitato da apparati soltanto efficienti; lì cerco le tracce delle loro reciprocità, e da fotografo devo offrire un rilievo fisico, visivo, alla mia ricerca, ben attento a come corpi e cose si modellino secondo un insieme di bisogni, di circostanze sia materiali che dello spirito, facendo “parlare” posture, espressioni, gesti, forme appunto, ma anche luci e ombre, che a loro volta raccontano.

Così sul monitor della donna ingegnere trovi un’ochetta di peluche simile alla sua sciarpina di pelo, o sul suo desktop una particolare immagine che ne rivela il desiderio di altrove, a dire l’insopprimibile attitudine, tutta umana, a rendere le cose a propria immagine e somiglianza, in una catena inesauribile di dettagli: sono questi a farsi segno di quel certo invisibile che solitamente non si è in grado di cogliere, causa il fatale insediarsi di una specie di cecità ambientale.

La mano che ogni giorno incontra il manico della vanga e lo stringe,

ne è modellata e a sua volta lo modella. Strumenti materiali e organi

umani che si fanno carico della quotidiana tensione del lavoro, o di

un’abitudine, ne rimangono come scolpiti. Quello che si fa è ciò che si

è, inesorabilmente abita in noi, leggibile nelle fisicità plasmate dal

tempo. La letteratura lo racconta da secoli con la parola, la fotografia

facendolo vedere. E il vedere è una forma particolare del capire,

attraverso la ragione dello sguardo, secondo le leggi innate della

percezione visiva, da rivitalizzare bucando coscientemente gli strati di

una civilizzazione indotta. È attraversamento del buio. Per questo,

dico che si tratta di conferire mistero al familiare, con una fotografia

che sia più domanda, che accomodante risposta.

Ritengo che tali esplorazioni spettino a chi intenda raccontare la

quotidianità dall’interno di un’area culturale ove sia coscientemente e

profondamente radicato.

Ho infatti sperimentato che per indagare “di persona” una storia si

rendono necessari momenti di qualità ben distinta, assai difficilmente

applicabili da un estraneo all’ambiente: il beneficio di una

preparazione teorica preventiva; l’effetto della curiosità visiva di

fronte all’ignoto; poi, le perle colte dalla gravida unicità del primo

impatto; e, infine, l’incidenza di una lunga frequentazione di un

contesto, misurabile addirittura in anni, poiché può piacevolmente

accadere che il comporsi della sequenza fotografica riveli dei buchi,

sollecitando così nuove immagini affinché il discorso sia il più

possibile chiaro e aderente ai fatti. Queste le fondamenta che

permettono di comporre in modo definitivo i tasselli di un affresco.

Il mio agire, dunque, è nel territorio cui appartengo, da cui ricavo anche le risorse per portare a compimento i miei progetti; alla realizzazione complessiva dei quali, sono poi essenziali ostinati e ripetuti procedimenti di camera oscura: nel buio, senza l’urgenza di dover “anticipare” il tempo dello scatto, modulo in equivalenti plastici del bianco e nero l’oggetto della mia intuizione, e restituisco così alle fotografie il peso delle idee che contengono. Di certo, mi porto addosso i semi della mia origine, per cui leggo visivamente il mondo secondo modelli poco istituzionali, di un immaginario superato e arcaico, quello proprio della civiltà contadina: è lì che nasco, è lì che si è costituito l’universo mitico che mi muove, affiancato da componenti da me percepite ben vive ed operanti, e tuttavia insondabili, che sono parte della mia natura. Ed è sempre da lì che ricevo la spinta per continuare ad arrampicarmi, con la produttiva insolenza di chi si è fatto da solo, col bagaglio di un sapere non imparato. In questo attingo impeto e motivazioni, fede e umanesimo, dedizione al sacrificio e prontezza istintiva allo scatto. Una mia parte si sente chiamata ad agire con un moto la cui spinta è tanto più efficace, quanto più involontaria. Non mi piace l’intellettualismo, lo trovo una forma di rifugio dove tutto è permesso proprio perché ci possono sempre essere – e di fatto ci sono – le parole che servono per giustificarlo. Meglio l’incalzare di un nodo emotivo nel repentino comporsi di un disegno, nella guglia rivelatrice di un istante, nell’insinuarsi di un raggio di sole a piegare le ombre, nella cecità dei neri, che fuori portata da ogni parola, offrano indizio dentro la breve stagione dell’uomo. Allora miro.

Ma il mirare è un mirare a se stessi: il buon tiratore fa centro se sa offrirsi a bersaglio, se colpendo rimane colpito. Qui, oggi.

Enzo Cei